EV車向け振動試験 その1

2025.04.25

EV車向け振動試験こんにちは、振動マイスターです。

前回コラムでガソリン車向け部品の振動試験の一例として、JIS D1601について書きました。

今回はEV車向けの振動試験について、JIS C60068-2-64 とJIS C60068-2-6に触れます。

と言いつつ書いてみたら、大変長編の超大作となってしまいましたので、

今回はJIS C60068-2-64 広帯域ランダム波振動試験方法及び指針から説明します。

JIS C60068-2-64 広帯域ランダム振動試験方法及び指針EV車向けバッテリー部品に対して実施する環境試験として規定されている

JIS C60068-2-64 を簡単に説明するのは困難を極めます。

この規格では、次の4つの試験が規定されております。

・初期振動応答検査(規定がある場合)

・等化の為の低レベル予備加振(規定するレベルに到達するまで繰り返し実施する)

・ランダム振動試験

・最終振動応答検査(規定がある場合)

多くの場合、実施されているのは低レベル予備加振とランダム振動試験かと思います。

ランダム振動試験を行う際の条件選定に関する項目は必須14項目含め26項目存在し

そのほとんどが初期応答検査などの結果から選定します。

つまり1から独自のランダム振動試験方法を構築していくには

対応する設備はもちろんのこと知識と労力と時間が必要です。

ということで、この規格も附属書Aにて参考となるランダム試験方法が挙げられております。

ただし、附属書Aの試験方法も環境に応じて試験条件が細分化されているため

試験者が条件を選択する必要があります。

端的に表すと、

自動車(トラック輸送)⇒MIL STD 810F

鉄道⇒JIS E 4031

航空機・ヘリ⇒RTCA DO-160G

通信機器⇒ETSI EN 300 019-2-7

それぞれの関連規格に沿った試験が推奨されております。

ここではEV車部品向けの試験として、附属書A.3に記載の車両に取り付ける機器より

自動車のエンジンルームへの取り付けを想定した試験を選択します。

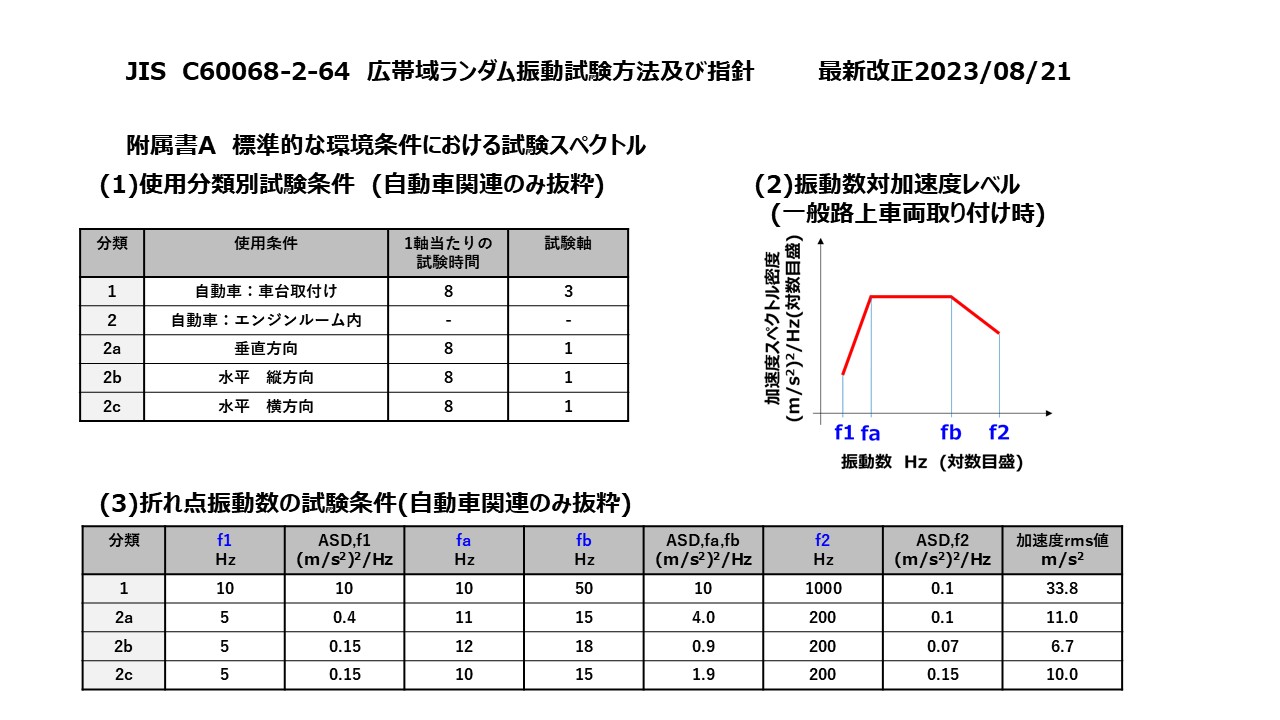

図1 車両に取り付ける機器の試験条件 (クリックすると拡大します)

附属書A.3 車両に取り付ける機器 一般路上車両取り付け時 の試験例まず、エンジンルームへの取り付けを想定する為、分類は2となります。

試験は上下方向と水平方向(縦方向と横方向)の3軸を個別に実施します。

試験時間は各軸8hの計24hです。

各軸での振動条件は異なるそれぞれのASDプロファイルが提示されております。

いずれも5-200Hzのランダム波振動試験で、4点のブレークポイントを設けており

いわゆる台形の周波数分布を形成します。

ただ、それぞれの振動方向で山となる周波数が異なる点が面白い、けど複雑と言わざるを得ません。

・上下方向:11-15Hz

・水平方向(縦方向):12-18Hz

・水平方向(横方向):10-15Hz

加速度rms値[m/s2]もそれぞれ異なります。

・上下方向:11m/s2

・水平方向(縦方向):6.7m/s2

・水平方向(横方向):10m/s2

詳細は、JISC-日本産業標準調査会のサイトで閲覧できますのでご確認ください。

JISCサイト⇒JIS検索⇒JIS規格番号からJISを検索⇒『C60068-2-64』を入力

※閲覧にはログインが必要です。利用者登録(無料)でユーザーID/パスワードが発行されます。

さらに附属書Cでは非ガウス分布や高尖度試験など従来のガウス分布に則ったランダム振動試験では

再現しきれない突発的な衝撃を伴う振動について書かれております。

さらに高度な設備と知識が必要になってきますので、詳しくは触れませんが

振動+衝撃を考慮する必要性が感じられます。

ちなみにアイデックス製品ではBF-50SSTが突発的な衝撃と3軸同時振動を兼ね備えたモデルです。

次回、【EV車向け振動試験 その2】として、

JIS C60068-2-6 電気・電子向け正弦波振動試験方法を説明します。

アイデックス(株)の試験機で応用できる部分もあるので

EV車向け製品だけでなく、電子機器関連の振動試験をご検討中の方にも参考になると思います。

では、今回のコラムはここまで。

前回コラムでガソリン車向け部品の振動試験の一例として、JIS D1601について書きました。

今回はEV車向けの振動試験について、JIS C60068-2-64 とJIS C60068-2-6に触れます。

と言いつつ書いてみたら、大変長編の超大作となってしまいましたので、

今回はJIS C60068-2-64 広帯域ランダム波振動試験方法及び指針から説明します。

EV車向けバッテリー部品に対して実施する環境試験として規定されている

JIS C60068-2-64 を簡単に説明するのは困難を極めます。

この規格では、次の4つの試験が規定されております。

・初期振動応答検査(規定がある場合)

・等化の為の低レベル予備加振(規定するレベルに到達するまで繰り返し実施する)

・ランダム振動試験

・最終振動応答検査(規定がある場合)

多くの場合、実施されているのは低レベル予備加振とランダム振動試験かと思います。

ランダム振動試験を行う際の条件選定に関する項目は必須14項目含め26項目存在し

そのほとんどが初期応答検査などの結果から選定します。

つまり1から独自のランダム振動試験方法を構築していくには

対応する設備はもちろんのこと知識と労力と時間が必要です。

ということで、この規格も附属書Aにて参考となるランダム試験方法が挙げられております。

ただし、附属書Aの試験方法も環境に応じて試験条件が細分化されているため

試験者が条件を選択する必要があります。

端的に表すと、

自動車(トラック輸送)⇒MIL STD 810F

鉄道⇒JIS E 4031

航空機・ヘリ⇒RTCA DO-160G

通信機器⇒ETSI EN 300 019-2-7

それぞれの関連規格に沿った試験が推奨されております。

ここではEV車部品向けの試験として、附属書A.3に記載の車両に取り付ける機器より

自動車のエンジンルームへの取り付けを想定した試験を選択します。

JIS C60068-2-64 を簡単に説明するのは困難を極めます。

この規格では、次の4つの試験が規定されております。

・初期振動応答検査(規定がある場合)

・等化の為の低レベル予備加振(規定するレベルに到達するまで繰り返し実施する)

・ランダム振動試験

・最終振動応答検査(規定がある場合)

多くの場合、実施されているのは低レベル予備加振とランダム振動試験かと思います。

ランダム振動試験を行う際の条件選定に関する項目は必須14項目含め26項目存在し

そのほとんどが初期応答検査などの結果から選定します。

つまり1から独自のランダム振動試験方法を構築していくには

対応する設備はもちろんのこと知識と労力と時間が必要です。

ということで、この規格も附属書Aにて参考となるランダム試験方法が挙げられております。

ただし、附属書Aの試験方法も環境に応じて試験条件が細分化されているため

試験者が条件を選択する必要があります。

端的に表すと、

自動車(トラック輸送)⇒MIL STD 810F

鉄道⇒JIS E 4031

航空機・ヘリ⇒RTCA DO-160G

通信機器⇒ETSI EN 300 019-2-7

それぞれの関連規格に沿った試験が推奨されております。

ここではEV車部品向けの試験として、附属書A.3に記載の車両に取り付ける機器より

自動車のエンジンルームへの取り付けを想定した試験を選択します。

図1 車両に取り付ける機器の試験条件 (クリックすると拡大します)

附属書A.3 車両に取り付ける機器 一般路上車両取り付け時 の試験例まず、エンジンルームへの取り付けを想定する為、分類は2となります。

試験は上下方向と水平方向(縦方向と横方向)の3軸を個別に実施します。

試験時間は各軸8hの計24hです。

各軸での振動条件は異なるそれぞれのASDプロファイルが提示されております。

いずれも5-200Hzのランダム波振動試験で、4点のブレークポイントを設けており

いわゆる台形の周波数分布を形成します。

ただ、それぞれの振動方向で山となる周波数が異なる点が面白い、けど複雑と言わざるを得ません。

・上下方向:11-15Hz

・水平方向(縦方向):12-18Hz

・水平方向(横方向):10-15Hz

加速度rms値[m/s2]もそれぞれ異なります。

・上下方向:11m/s2

・水平方向(縦方向):6.7m/s2

・水平方向(横方向):10m/s2

詳細は、JISC-日本産業標準調査会のサイトで閲覧できますのでご確認ください。

JISCサイト⇒JIS検索⇒JIS規格番号からJISを検索⇒『C60068-2-64』を入力

※閲覧にはログインが必要です。利用者登録(無料)でユーザーID/パスワードが発行されます。

さらに附属書Cでは非ガウス分布や高尖度試験など従来のガウス分布に則ったランダム振動試験では

再現しきれない突発的な衝撃を伴う振動について書かれております。

さらに高度な設備と知識が必要になってきますので、詳しくは触れませんが

振動+衝撃を考慮する必要性が感じられます。

ちなみにアイデックス製品ではBF-50SSTが突発的な衝撃と3軸同時振動を兼ね備えたモデルです。

次回、【EV車向け振動試験 その2】として、

JIS C60068-2-6 電気・電子向け正弦波振動試験方法を説明します。

アイデックス(株)の試験機で応用できる部分もあるので

EV車向け製品だけでなく、電子機器関連の振動試験をご検討中の方にも参考になると思います。

では、今回のコラムはここまで。

試験は上下方向と水平方向(縦方向と横方向)の3軸を個別に実施します。

試験時間は各軸8hの計24hです。

各軸での振動条件は異なるそれぞれのASDプロファイルが提示されております。

いずれも5-200Hzのランダム波振動試験で、4点のブレークポイントを設けており

いわゆる台形の周波数分布を形成します。

ただ、それぞれの振動方向で山となる周波数が異なる点が面白い、けど複雑と言わざるを得ません。

・上下方向:11-15Hz

・水平方向(縦方向):12-18Hz

・水平方向(横方向):10-15Hz

加速度rms値[m/s2]もそれぞれ異なります。

・上下方向:11m/s2

・水平方向(縦方向):6.7m/s2

・水平方向(横方向):10m/s2

詳細は、JISC-日本産業標準調査会のサイトで閲覧できますのでご確認ください。

JISCサイト⇒JIS検索⇒JIS規格番号からJISを検索⇒『C60068-2-64』を入力

※閲覧にはログインが必要です。利用者登録(無料)でユーザーID/パスワードが発行されます。

さらに附属書Cでは非ガウス分布や高尖度試験など従来のガウス分布に則ったランダム振動試験では

再現しきれない突発的な衝撃を伴う振動について書かれております。

さらに高度な設備と知識が必要になってきますので、詳しくは触れませんが

振動+衝撃を考慮する必要性が感じられます。

ちなみにアイデックス製品ではBF-50SSTが突発的な衝撃と3軸同時振動を兼ね備えたモデルです。

次回、【EV車向け振動試験 その2】として、

JIS C60068-2-6 電気・電子向け正弦波振動試験方法を説明します。

アイデックス(株)の試験機で応用できる部分もあるので

EV車向け製品だけでなく、電子機器関連の振動試験をご検討中の方にも参考になると思います。

では、今回のコラムはここまで。